Domenico Quirico

Il ritorno dei Barbari

La violenza si fa diffusa: e non solo geograficamente. Desola e inselvaggisce nella durata, inghiotte il Tempo. Sì, siamo entrati nell’età delle guerre senza tempo, ‘’sub specie aeternitatis’’ verrebbe da dire, come quelle tra romani e germani o tra Bisanzio e gli arabi.

Non ve ne siete accorti: suvvia, contate! Con l’islamismo il corpo a corpo dura da ventanni. E la fine non si vede. Chi può dire, se non mentendo, che abbiamo vinto? dove è la resa del nemico? Non c’è verso di uscirne. venti anni! Di sangue, armi e stupore. Abbiamo già sorpassato le due guerre mondiali unite insieme. Siamo a metà strada per doppiare l’interminabile massacro che fu detto dei Trentanni.

Sì non la riconosciamo più la guerra, la continuazione della politica con altri mezzi è ricordo nemmeno catartico… le nostre città-stato si rivestono di nuovo di bastioni e di mura. Brutto segno: simboli di instabilità e violenza diffusa. E i conflitti diventano ancor più spietati: la sensibilità per le vittime civili appartiene solo a noi, e anzi gli altri la usano come arma, per annullare la nostra capacità di coercizione.

Ma chi sono questi nemici così vulcanicamente fecondi, dotati di abilità e attitudine a provocare, dilatare e complicare i conflitti? Come assomigliano agli antichi barbari: le tribù nomadi di fronte alle frontiere romane del Reno e del Danubio, i popoli delle steppe che sfinirono Cina e Russia, i pellerossa comanchi e apache dell’ovest americano. Gruppi mobili, di dimensioni ridotte, senza riferimenti a uno Stato, annidati i luoghi marginali e dimenticati, imprevedibili, spietati, capaci di produrre danni terribili con le loro incursioni, i cui scopi non erano occupare territori. Già. Stanno tornando i barbari: che ora si chiamano talebani, al qaida, isis. Sembravano scomparsi, schiacciati dalla forza degli Stati moderni. Ai vinti appartiene un poco sempre l’avvenire, specialmente quando il vincitore abusa della vittoria. Vivevamo, dunque, solo il dolce nascondiglio dell’intervallo, la spensieratezza della transitorietà.

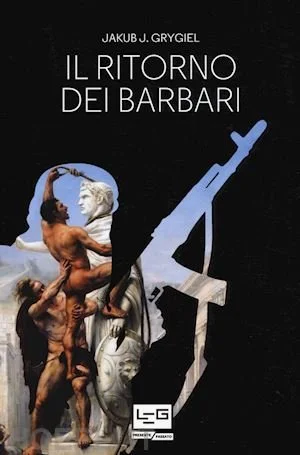

Jakub Grygiel ne è convinto. Studioso americano di cui arriva in Italia, nei cataloghi della Libreria Editrice Goriziana, ‘’Il ritorno dei barbari’’, non appartiene, per fortuna, alla consorteria di molti analisti di oltreoceano: precipitosi, miopi, petulanti, nevrastenizzati, che si sollazzano di generalizzazioni frettolose. Le analogie con la storia antica, lui, le usa con coscienza vigilante. Non fa prediche pazze di crociate spropositate. Nelle sue pagine c’è aria di autenticità e di storia. Semplicemente prevede che i nuovi barbari metteranno a soqquadro quello che già esiste e per lungo tempo.

Lo spazio dunque, i margini: perché sono le nuove terre barbariche, gli angoli senza governo del pianeta dove vecchi e nuovi barbari fanno nido. Li sfogliamo guidati per mano da Grygiel. Sono luoghi di silenzi innaturali come se tutta vita fosse andata a nascondersi e fosse rimasta solo la guerra, migliaia di chilometri di piste dritte e malinconiche che graffiano la sterilità delle sabbie o delle rocce. Ogni tanto villaggi desolati dove gli antichi abitanti che non sono fuggiti siedono davanti a case e capanne come masse di lava indurita, nera e immobile. Il Sahel, le terre tribali tra Pakistan e Afghanistan, la Libia il Sinai, la Somalia, l’est della Siria, la Nigeria del nord…Una scia di polvere si alza tra le dune e le rocce: pastori, mercanti, contrabbandieri, miliziani? Chissà. Il vento copre e confonde subito la traccia. Perfino l’occhio dei droni vi si perde. E poi perché cercare? Lì non c’è nulla che interessi governi e gendarmi. Si moltiplicano gli Stati falliti o che non hanno la forza di imporre ordine: nelle terre dei barbari i rapporti sociali si organizzano non nello Stato ma attraverso linee tribali e religiose, gli uomini obbediscono ad antichi codici, a fedeltà personali, a promesse millenaristiche. La modernità la usano, eccome, la Cyber mobilitazione che collega e disciplina piccoli gruppi un tempo isolati dallo spazio, li rende ancor più micidiali. E poi questi territori barbarici si allargano anche all’interno dei nostri confini, banlieus, periferie, non luoghi: dove lievitano estremismo e radicalità.

Ci sconcertano gli obbiettivi per cui combattono i barbari, non più conquista di un territorio o beni materiali come le risorse o il petrolio. Quelle son cose nostre. Ma motivi religiosi o orgoglio etnico. Fondare uno Stato per chi sogna la virtù o dio può essere un ostacolo alla purezza delle idee. Gestire uno Stato contamina. E poi un territorio definito indebolisce, offre al potente nemico un goloso oggetto di rappresaglia.

E il Califfato allora, i suoi quattro anni di Stato? Un esperimento strategico, forse, prima di tornare all’impalpabilità di terre barbare e vuote. Per verificare la capacità di reazione dell’avversario: che fu mediocre poichè ha avuto paura di impegnarsi direttamente nella guerra. E per allargare la lista dei territori ingoiati dal caos. La Turchia contro i curdi: una nuova puntata, non l’ultima.

Con i barbari la diplomazia, la sua finezza temporeggiatrice tenace e lungimirante, strumento per eccellenza degli stati per por fine alle guerre, declina e muore. Come trattare con i barbari che non sono Stato? Che accordi sono possibili con chi non può dare garanzie di rispettarli? Come allettarli alla pace visto che i loro obbiettivi sono assoluti e non negoziabili? A che servono i diplomatici con il loro occhio occidentale, scientifico, astratto, avvedutamente scettico e lineato secondo il sistema ordinato delle nostre identità? Con i sorrisi, le formole, le pompe, i ghirigori delle precedenze e delle etichette. Sopravvivenze del secolo doppiamente defunto.

Con i barbari è la strapotenza militare, quello che si definiva deterrenza, diventa inapparescenza, inutilità.

Sconfiggere questo nemico è sempre più difficile perché non ha un territorio, la cui conquista costituiva nella geopolitica degli Stati la minaccia e la punizione maggiore. Combatterlo con divisioni corrazzate aerei bombe atomiche stanca prima la logica che le tattiche e gli umori. La forza, la nostra, è inutile contro gruppi piccoli, aumenta solo la loro coesione.